MégaPixels contre film

En photographie numérique, la définition du film se traduit par le nombre de pixels (qui se comptent aujourd'hui en millions) présent sur le capteur numérique. Les appareils reflex pros sont aujourd'hui dotés de plus de 10 M de pixels et les prochains modèles devraient dépasser les 16 M de pixels (Canon 1ds mk ii). La définition de ces appareils semblent offrir une résolution comparable voire supérieure aux meilleurs films argentiques en 35mm (Ce site donne une équivalence entre MegaPixels et film argentique : http://clarkvision.com/imagedetail/film.vs.digital.1.html). Les nouvelles générations à venir devraient se rapprocher de la qualité des appareils moyen-format.

Sans rentrer dans un débat interminable et vain opposant film et numérique, quelques constats s'imposent :

- Le numérique offre une qualité qui peut désormais rivaliser sans problème avec le 35mm. La comparaison avec le moyen format est moins évidente mais commence à être possible (tout dépend de la définition du film utilisé, du type de sujet photographié...) .Il n'existe pas encore à ce jour d'appareils numérique capables d'égaler la qualité des chambres 8x10. Mais au rythme du développement de la résolution des appareils numériques il est évident que ces appareils verront le jour dans un avenir proche.

- Au delà de la résolution, les deux formats offrent des types d'image différents. Le numérique fera apparaître un ciel bleu sans la moindre trace d'un pixel (un bleu presque uni) alors que la photographie argentique fera apparaître un ciel avec un grain (visible en fonction de la taille du tirage). C'est un peu le même débat que celui qui anime les défenseurs du vynile et ceux du son numérique (chaleur contre précision).

- Le numérique offre un avantage incontestable en termes de productivité. Les photo-reporters et photographes sportifs sont d'ailleurs quasiment tous équipés de boîtiers numériques. Les photos sont ensuite transmises rapidement à la rédacation pour éditing puis publication.

- Les appareils numériques coûtent encore plus cher que leurs homologues argentiques. Le Canon 1ds (11 M Pixels), boîtier haut de gamme de Canon coûte près de 8000 Euros. Les appareils reflex intermédiaires comme le Nikon D100 (6 M Pixels). Les premiers prix sont légèrement en dessous des 1000 Euros (Nikon D70 - 6M pixels). Le rapport performances/prix devrait continuer de s'améliorer.

La taille des capteurs

La majorité des appareils numériques même pro sont équipés de capteurs numériques dont la taille est inférieure au format 24x36. Une grande partie des capteurs d'appareils réflex numériques ont la taille des films APS, soit 15,6 x 25,4 mm. Cette précision est importante car elle a un impact sur les objectifs qui seront utilisés ainsi que sur la sensibilité du capteur.

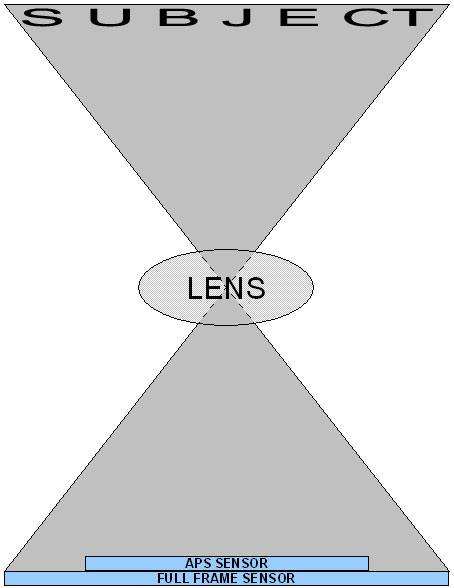

L'impact de la taille du capteur sur les objectifs : Nous avions abordé dans un article précédent ce sujet. Mécaniquement, en utilisant un objectif 50mm dédié à un réflex 35mm sur un appareil numérique doté d'un capteur APS, l'angle couvert par l'appareil se rétrécit comme le montre le graphique ci-dessous.

Votre objectif vous offrira une couverture équivalente à celle d'un 80mm monté sur votre réflex argentique. Le coefficient de conversion entre un capteur 24x36 (dit full frame) et APS est de X1,5. Un des problème auquel ont été confronté les constructeurs a été d'adapter une gammes d'objectifs permettant au photographe de retrouver une gamme d'objectifs comparable. Si ce coefficient facilité l'accès à de longues focales (un 300 mm en 24x36 se transforme en un 450mm en APS), celui-ci rend plus difficile l'accès aux focales grands angles. Il a donc fallu développer des objectifs ultra grand-angle (10, 15 mm...) pour retrouver un angle de champs comparable à celui des 17 ou 28mm en photographie argentique (objectifs largement utilisé par les photo-reporters). Si l'on peut trouver aujourd'hui une gamme d'objectifs qui permettent de couvrir la même amplitude qu'en photographie argentique, cette conversion pose un problème. En effet, ce coefficient favorise l'utilisation de focales courtes (grand-angle) et transforme donc le rendu de l'image. Cela explique le succès des capteurs full frame (qui restent cependant très chers) qui offrent un coefficient de conversion X1. Le rendu photographique est donc identique à celui de la photographie argentique (35mm). Sur les appareils numériques compacts, ce problème est démultiplié puisque les coefficients multiplicateurs sont énormes. Sur le Nikon Coolpix 2200 (un bloc note numérique), le coefficient est de 7,6. Le capteur est donc 7,6 x plus petit que celui d'un 24x36mm. Sur ce type d'appareils, il est nécessaire de placer un objectif de 4,7mm pour obtenir l'équivalent d'un 36mm. En position téléobjectif, le zoom de cet appareil affiche 14,1mm pour un équivalent de 108mm en 35mm. Un "ultra grand-angle" se transforme ainsi en télé. Il est difficile de faire un portrait de qualité avec ce type d'appareil (et ce quel que soit le nombre de pixels). Le sujet se détachera difficilement de l'arrière plan.

Du côté des appareils numériques moyen format, certains capteurs ont une taille proche de celle du 4,5x6 cm. En revanche, il n'existe pas encore de capteurs ayant le même format que le 4x5.

En informatique, la taille du processeur, n'influe pas sur les usages. Ce qui est déterminant c'est de mettre un maximum de transistors sur une plaque de silicium. En photographie, le nombre de pixels sur le capteur compte pour déterminer la résolution, mais la miniaturisation de celui-ci a des conséquences sur la façon dont on photographie. La photographie numérique professionnelle appelle donc un développement inverse à celui de la micro-informatique. Il faut développer la taille physique des capteurs.

L'impact de la taille du capteur sur la qualité des images : La loi qui s'applique aux capteurs numériques est une loi physique simple. Plus les pixels sont grands (quel que soit le nombre de pixels) plus ils recevront une quantité importante de lumière. Or cette quantité de lumière reçue par ces capteurs déterminera la sensibilité de l'appareil numérique et sa capacité à générer une image sans bruits parasites. En effet lorsque la sensibilité du capteur atteint sa limite, il a tendance a créer du bruit numérique. Ce bruit peut être réduit par l'utilisation de logiciels (intégrés aux appareils) de plus en plus performant. La pratique montre qu'il reste difficile d'obtenir une performance équivalente avec un capteur plus petit.

En conclusion, il apparaît évident que le développement du numérique professionel ne passera pas seulement par une course aux pixels. Les résolutions atteintes aujourd'hui permettent déjà d'égaler les performances des anciens appareils 35mm. L'enjeu de taille porte aussi sur le développement de la taille des capteurs.